目次

概要

- アルツハイマー病は知覚系の大脳皮質の病変を主体とする

- 前頭側頭葉変性症は、運動系大脳皮質病変を主体とする非アルツハイマーの変性型認知症疾患をいう

- タウの変性、TDP-43やFUSが関係しているものがある

疫学

- ADや脳血管性認知症と比べ、FTLDに関する疫学的研究は少ない

- スウェーデンとイギリスから、FTDは初老期に発症する一次変性性認知症の約20%を占めると報告

- ケンブリッジのグループの人口32万人の地域での108人の認知症のうち、AD25%でついでFTLD15.7%であった 45−64歳ではADとFTLDの有病率は等しかった

- ロンドンの2地域における初老期認知症患者を対症とした調査で認知症185人のうち、AD34%, VD18%についでFTLDは12%であった

- これらから、FTLDは初老期認知症中2番目か3番目に多い疾患であり、割と頻度が高いことが明らかになった

- 認知症全体ではミネソタ州の1987-2006年の649人の認知症患者中15人(2.3%)がFTLDと診断されたとの報告がある

- 本邦では、愛媛大学病院認知症外来の連続臨床例で、1996年からの7年間の330人の認知症患者のうち、ADが215人(65.1%)、FTLDが42人(12.7%)と、決してまれな疾患ではないと考えられた

- 欧米では30-50%と高い家族性が認められるが、本邦ではほとんどが孤発性である

- FTDの3病理分類のうちのFLD型は本邦には存在しない

- FTDの3臨床分類のうち、本邦では欧米に比してFTDの頻度が低く、SDの頻度が高い

- 家族性FTLDの原因遺伝子としては、これまでタウ、VCP, CHMP2B, PGRNが同定されており、さらに染色体9p13.2-21.3への連鎖が報告されている

病態

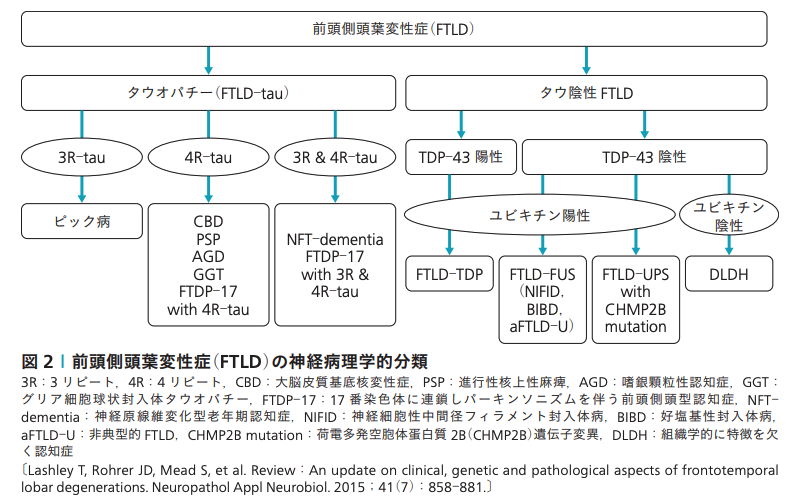

タウは微小管付随タンパク質の一種で(microtubule-associated protein tau [MAPT])、その遺伝子は17番染色体の長腕17q-21-22に存在する

mRNAの選択的スプライシングによるエクソン2,3,10の挿入の有無によって、6つのアイソフォームが形成され、微小管結合領域を3つ持つものを3リピートタウ、4つ持つものを4リピートタウと呼ぶ

アルツハイマー病では6種のアイソフォームがすべて異常蓄積し、ピック病では3リピートタウ、CBD,PSP,嗜銀顆粒性認知症では4リピートタウが蓄積する

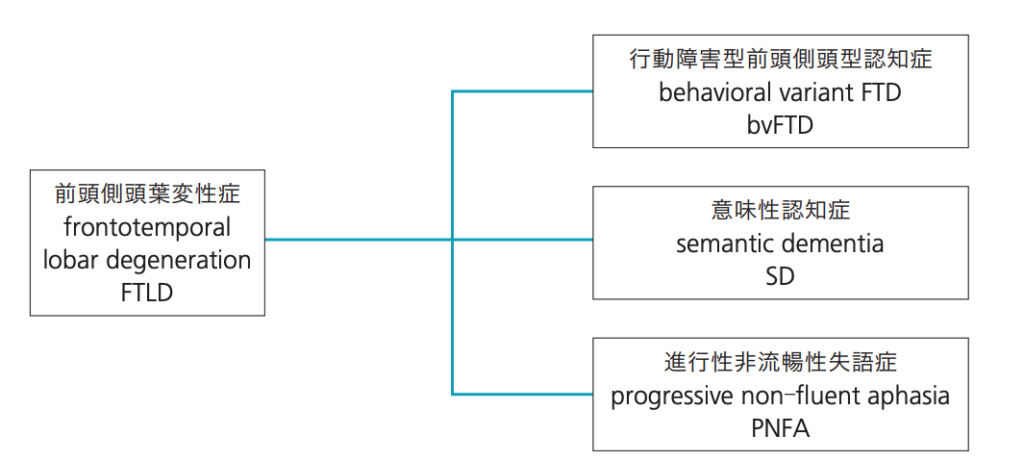

臨床的分類

前頭側頭型認知症の原因がタウかTDP-13かを病理以外の検査で判別するのは難しいため、臨床上は症状によって分類する

FTLDを症状で分類すると、前頭前野の萎縮を主体とする行動障害型前頭側頭型認知症(behavioral frontotemporal dementia: bvFTD)、側頭極および中・下側頭回の萎縮を主体とする意味性認知症(semantic dementia: SD)、左優位でシルビウス裂周囲の萎縮を主体とする進行性非流暢性失語症(progressive non-fluent aphasia: PNFA)に分類される

病理学的分類

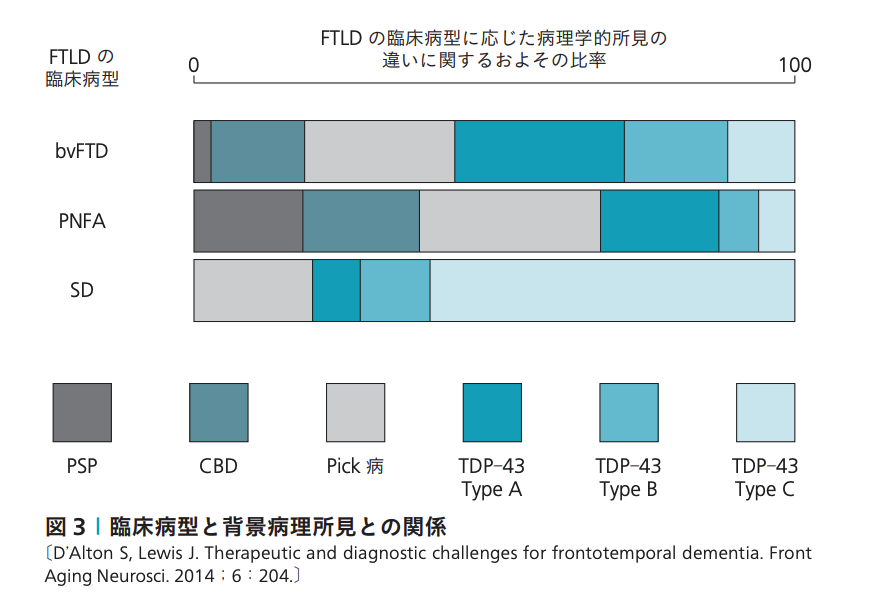

臨床病型と背景病理の関係

bvFTDでは半数以上が、FTLD-TDP、PNFAでは70%がFTLD-tau、SDでは約80%がFTLD-TDPとの報告がある

家族性FTLDの原因遺伝子

DNA/RNA関連

- TARDBP

- FUS

- TIA-1

ALP/UPS関連

- GRN

- C9orf72

- VCP

- SQSTM1

- TBK1

- CHMP2B

微小管安定化関連

MAPT

ミトコンドリア

CHCHD10

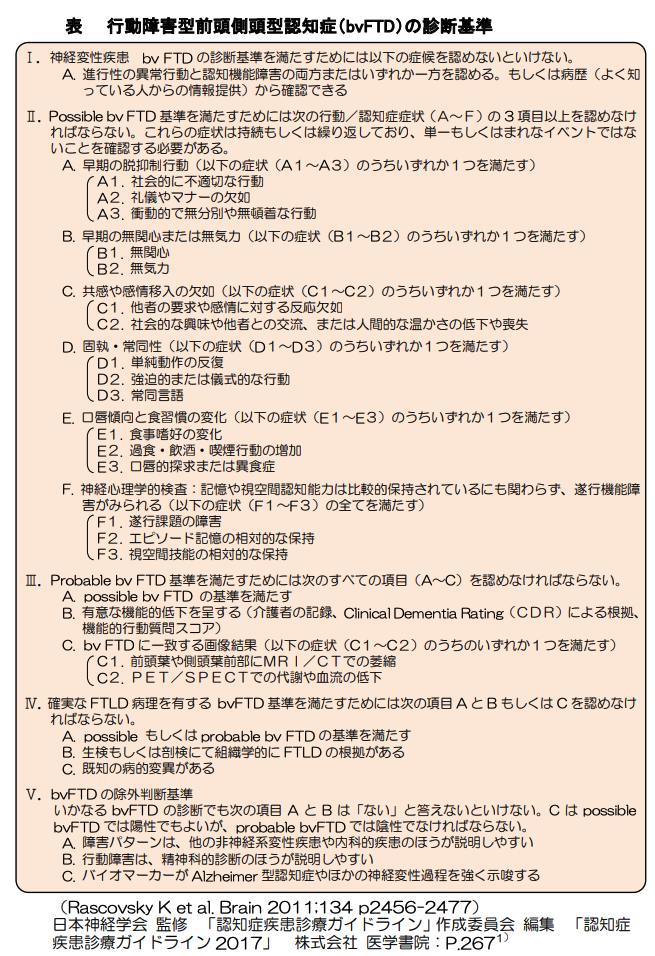

bvFTDの診断基準

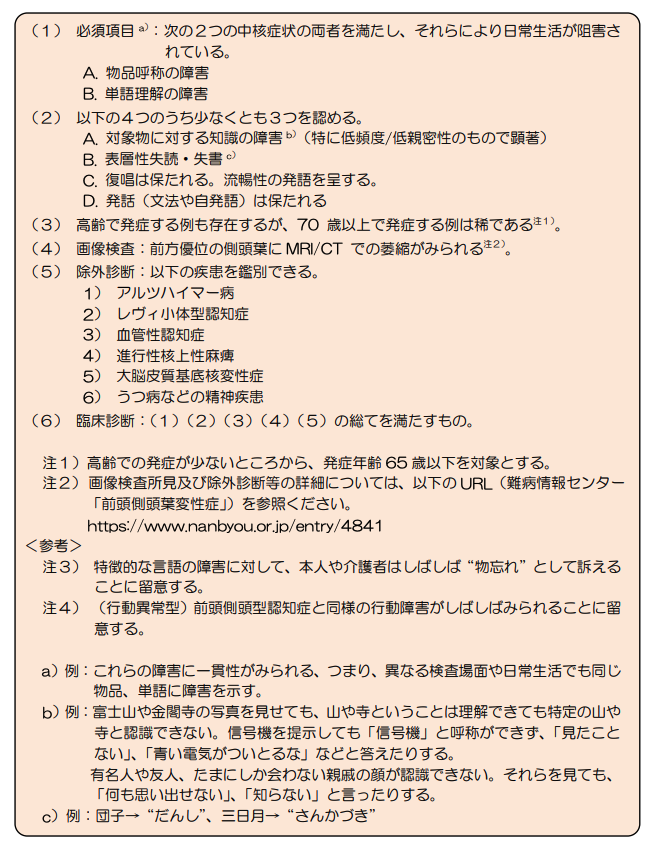

意味性認知症(SD)の診断基準

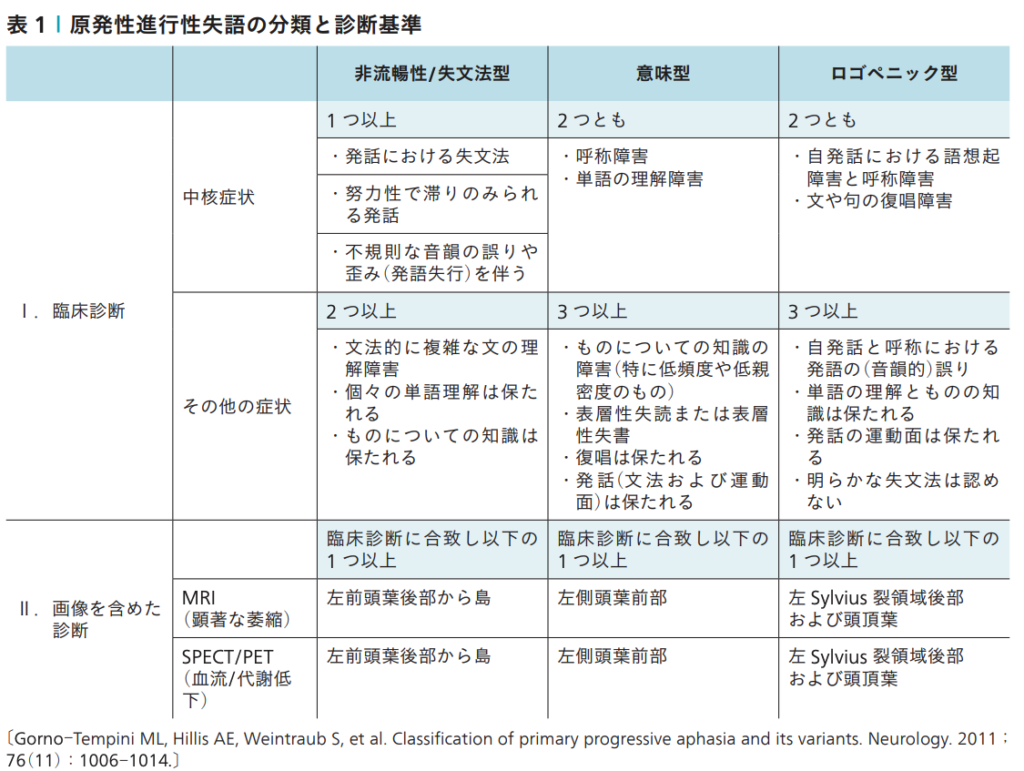

原発性進行性失語(PPA)の分類

ALSの診断基準

臨床的に確実なALS

- 脊髄3領域に上位・下位運動ニューロン徴候がある

- もしくは脳幹と脊髄2領域に上位・下位運動ニューロン徴候がある

臨床的に可能性大なALS

2領域で上位・下位運動ニューロン徴候があり、かつ下位運動ニューロン障害よりも頭側の領域で上位運動ニューロン徴候がある

臨床的に可能性大なALS-検査所見で裏付けられるもの

- 1領域に上位・下位運動ニューロン徴候がある

- もしくは1領域に上位運動ニューロン徴候があり、かつ少なくとも2領域に針筋電図検査での急性脱神経所見がある

臨床的にALSの可能性あり

- 1領域にのみ上位・下位運動ニューロン徴候がある

- もしくは2領域以上に上位運動ニューロン徴候がある

- もしくは1領域の上位運動ニューロン徴候とそれより頭側の領域に下位運動ニューロン徴候がある

治療

現時点ではFTLDの進行を止める根治療法はなく、認知機能障害を改善する薬剤も存在しない

治療はあくまで患者の生活の質(QOL)を向上させる対症療法である

つまり、介護者への疾患教育やマネージメントの非薬物的介入が主となるべきであり、薬物療法は行うとしても必要最小限にとどめることが治療の原則である

非薬物療法・リハビリテーション

薬物療法

ADの治療薬として用いられているアセチルコリンエステラーゼ阻害薬およびメマンチンは、FTLDに対する治療効果で一致した見解が得られておらず、むしろ悪化させたという報告もあるため、積極的な使用は勧められない

SSRI

脱抑制、自発性低下、食行動異常、常同行為、焦燥、興奮などに効果が示されている

非定型抗精神病薬

衝動性などの行動障害の制御のために、少量の非定型抗精神病薬(リスペリドンとアリピプラゾール、オランザピン)が効果を示す場合がある

パーキンソン症状や耐糖能異常などの副作用の出現に注意する

ALSに対する薬物療法

- 神経保護療法として、グルタミン酸の遊離阻害薬であるリルゾールがある

- 有痛性の痙攣には抗てんかん薬

- 痙攣・痙縮には筋弛緩薬であるバクロフェン、ダントロレンなど

- 流涎に対しては抗コリン薬を

- 強制泣き・笑いにはアミトリプチリンやSSRIの効果の報告

経過・予後

- 初期のbvFTDでは、出現頻度の高いアパシーに加えて、共感性の欠如や脱抑制、保続的行動のために、人格が変化したように感じられる

- 中等度となると、前頭葉症状の悪化から常同的な行動が増加して安静が困難となり、唐突な異常行動や攻撃性などが出現しうる

- 症状が進行するに従い、自発性の低下や運動機能の喪失、日常生活動作の著しい障害がみられるようになり、介助が必要になる

- SDでは初期は軽度の呼称や理解の障害が出現するが、コミュニケーションは比較的保たれる

- 進行するにつれて、徐々に傷害される単語は使用頻度の高いものに及び、単語の既知感が消失されていき、会話は流暢であるものの代名詞が増えて理解が困難となる 物品の知識障害も加わると日常生活上の問題も出現する

- 徐々に前頭葉症状の合併を呈し、bvFTDの診断が可能となる症例もある

- 前頭葉症状が合併するとADLの低下が顕著となる

- 右側頭葉前方部の障害が加わると、相貌失認や対人コミュニケーションの困難さが出現する

- PNFAは神経病理的に多様性があり、PSPやCBDなどのFTLD-tauが65%、18%がFTLD-TDP、12%がADとの報告がある

- 多くを占めるPSPやCBDの場合は徐々に言語以外の認知機能の低下を示し、特に遂行機能障害やアパシー、衝動性などが目立つようになる

- さらにパーキンソン症状をはじめとしたさまざまな運動症状が出現して、晩期では日常生活の多くのことを介護に頼るようになる

- MNDの合併が最も多いのはbvFTDであり、SDやPNFAでは比較的少ないとされる

- 軽度のMNDの合併は約40%のFTDに合併し、12.5%の症例でMNDが合併したと報告がある

重症度評価尺度に関して、FTDでは言語と行動領域を含むFTLD-CDRがあり、進行度を指標化する際に利用できる

- 予後は、bvFTDで、生存期間中央値が症状出現から7.6年、診断から4.2年 発症年齢の平均が58歳

- MNDが合併すると、予後悪くなある

- SDの生存期間中央値は8年と長くなる 予後は良い傾向

患者・家族らへの指導など

FTLDでは介護度が高くなりやすく、運動症状や言語障害などから、多職種連携は欠かすことができない

社会支援の導入

- SDやPNFAでは、初期は言語障害のみの場合もあり、認知症のサービスを受けたがらない場合も多い

- bvFTDも若年発症であると、同様にサービス導入に消極的な場合がある

- bvFTDは進行が急速であり、SDやPNFAでも前頭葉障害が合併すると精神症状や行動障害が合併し、さらにFTLDはMNDの合併もありうるため、いろんなことが起こり得る

- 介護保険の導入を早期から行い、地域の支援サービスを利用することで家族の負担を軽減することが重要である

- SDやPNFAの病名で、保険算定可能な言語リハビリテーションが存在しないため、診断に必要な言語検査を行ったのち、STによる言語のリハビリテーションを受ける際は介護保険の制度の利用が現実的である

若年発症の問題

- 若年発症の場合、家族の生活の担い手である場合もあり、いろいろな支援が必要である

- 外来通院では自立支援医療(精神通院医療)の申請により自己負担が1割となり、所得に応じて1ヶ月の負担額の上限が決まる

- FTLDでも、発症年齢が65歳以下でbvFTDやSDの診断がつく場合は難病指定を受けて入院などの医療費助成を受けることができる

- 精神障害者保健福祉手帳による各種控除や優遇措置、その他手当や給付を含めた経済支援について、病院ソーシャルワーカや相談支援専門員などに相談するのがよい

行動障害に対する介護

- FTLDでは日常生活にルーティン化を取り入れる場合、ある程度介護者を限定したり生活範囲の場が狭いほうが有効な場合がある

- 病前の生活状況も含めて、日常の生活パターンなど、患者本人への理解を深める

- 精神症状や行動異常がある場合は、実はさまざまな偶発症・合併症への対応が必要となる

- 認知機能が低下しているため、自身の身体的不調を表現できないことがある

身体症状に対する介護

- FTLDは一定の症例でMNDを合併し、QOLも低下する

- 当初bvFTDと診断された場合でも後にPSPやCBDと判明することがあるため、常に身体的所見も含めた確認を継続する必要がある

- ALS患者では呼吸機能と栄養管理が重大な問題であり、呼吸不全は主な死因である

- これらの管理や緩和ケアなどについての同意を早期からとるために、丁寧な病状説明が求められる

家族支援・指導

- 介護者に対して疾患教育や病態に応じた支援・指導を行うことは重要である

- FTLDの徘徊はADと異なり迷子になることは少なく、ある程度は自由に過ごす余地を与えてもよいかもしれない

- 貸出のGPSや識別シールなど、行政でサービスがある場合がある

- 患者の家族会などもよい