レビー小体型認知症dementia with Lewy bodies (DLB)は、注意や覚醒レベルの変動を伴う同様性の認知機能障害、幻視、パーキンソニズム、レム期睡眠行動異常症 REM sleep behavior disorder(RBD)、抗精神病薬に対する感受性、繰り返す転倒・失神、自律神経症状などを特徴とする疾患である

目次

疫学・頻度

臨床診断によるDLBの頻度に関する報告が少数みられ

- フィンランドの75歳以上の一般住民

- AD 47.5%

- VD 23%

- DLB 22%

- 豊橋の福祉村病院での1990-1999年の10年間の認知症剖検例のAkatsuらの報告

- AD 46%

- VD 22%

- DLB 18%

- 久山町でのWakisakaらの報告(2003年)

- 1998年から2001年の2年半で死亡した久山町の一般住民の29認知症剖検例のうち、DLBが41.4%だった

病理

中枢神経系(特に大脳皮質、扁桃体、マイネルト基底核、黒質、青斑核、縫線核、迷走神経背側核など)における多数のレビー小体およびレビー神経突起の出現とそれに基づく神経細胞脱落によって特徴づけられる

- レビー小体の主要構成成分はα-シヌクレインである この遺伝子変異による家族性PDは、PARK1と呼ばれる

- レビー小体の好発部位では神経細胞脱落が認められる

- レビー小体が軸索内に形成されると軸索輸送が障害される

- α-シヌクレインは、ユビキチン化されると凝集が促進され、プロトフィブリルやオリゴマーを形成する

- 環状コイル状の構造をとり、膜の孔形成により膜透過性を高めることで細胞障害性を示し、細胞死を引き起こす

症状

- 日常活動に支障をきたす程度の進行性認知機能低下

- 注意、遂行機能、視空間認知の著名な障害が進行性に認められる

- パーキンソン病に準ずる運動障害 静止時振戦、無動・寡動、筋強剛

- 自律神経障害として

- 慢性便秘

- 排尿障害 過活動膀胱による頻尿、尿意過多、切迫尿失禁など

- 起立性低血圧

- 発汗障害

- 逆流性食道炎、悪心、腹部膨満

- 嚥下障害

- 変動する認知機能障害

- 幻視

- 睡眠障害

- 嗅覚障害 74-97%と高率に合併

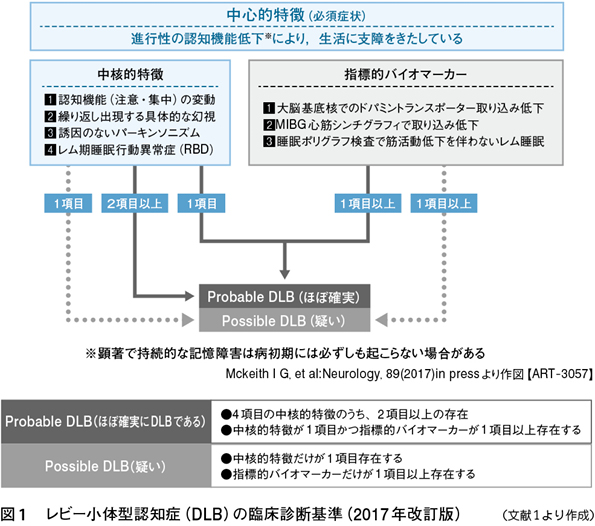

診断

日本医事新報社より

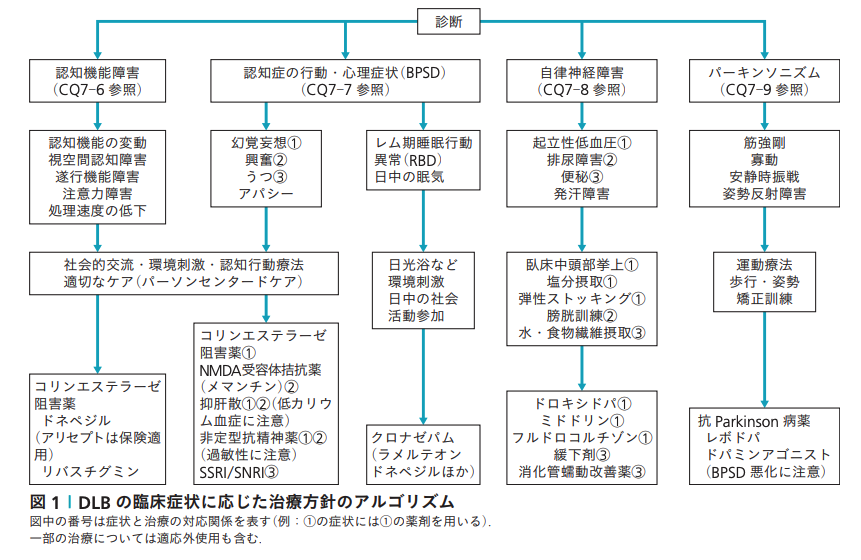

治療

認知機能障害に対する治療

- ドネペジルが保険適用

- DLBの認知機能の改善効果が認められている

- 本邦ではドネペジル5mg, 10mg内服によりMMSE, NPI-2スコア(幻覚と認知機能の変動)の改善効果が認められている

- 未承認ではあるが、ガランタミンとリバスチグミンについてもDLBの認知機能障害についての効果が報告されている

- DLB脳ではAD脳以上にアセチルコリン伝達系の障害が強いことが、コリンエステラーゼ阻害薬が認知機能障害に効果がみられる背景である

BPSDに対する治療

- DLBは抗精神病薬の過敏性がみられる場合があり、BPSDの治療は、非薬物的対応が優先して行われる

- ドネペジルが効果がみられる場合があるため、対症治療薬を用いる前にドネペジルを検討することが有効である

- ドネペジル5mg,10mg内服により12週目におけるNPI-2(幻覚と認知の変動)やNPI-4(幻覚、妄想、アパシー、うつ)に効果がみられた

- 適応外ではあるが、リバスチグミンについて、海外のRCTでNPI-4スコアに改善が認められている

幻覚、妄想、易刺激性、興奮

- 抑肝散の効果が報告されている

- 体力が低下した例、抑肝散で副作用が現れた場合、抑肝散加陳皮半夏が有用である

- バルプロ酸もエビデンスレベルは低いが効果があることがある 100-200mg/日の少量で効果がある

- これらで効果がみられない場合、抗精神病薬が用いられることがある

- 適応外使用である

- 死亡率が高まることが指摘されており、十分な説明と、副作用に対する注意深い観察が必要

- 抗精神病薬の過敏性のため、重篤な錐体外路症状や意識障害等の副作用が現れることがある

- クエチアピン(セロクエル)やアリピプラゾール(えなどの副作用の少ない抗精神病薬を極めて少量から慎重に使用すべき

- ハロペリドールなどの定型抗精神病薬は用いない

睡眠障害

- レム期睡眠行動異常症がしばしばみられる

- 就眠前にクロナゼパム(リボトリール)が用いられるが、ふらつきや日中の眠気をきたすことがある

- 副作用が強い場合、抑肝散やラメルテオン(ロゼレム)が選択肢

うつ症状

- 半数以上の例にうつ状態が認められる

- ドネペジルが効果がみられることがある

- DSM-5のうつ病エピソードを満たすほどの強いうつ状態に対しては抗うつ薬が検討される

- 三環系抗うつ薬は抗コリン作用による認知機能障害の悪化、せん妄リスク、便秘悪化、アドレナリン性α1受容体遮断作用による起立性低血圧のリスクがあるため控える

- SSRIやSNRI、ミルタザピン(レメロン、リフレックス)を用いる

- 難治性の場合、修正型電気けいれん療法が有効な場合がある

- 類似した症状にアパシーがあり、うつとは異なり抑うつ気分や抑うつ思考はみられない 抗うつ薬より、むしろドネペジルの効果がみられることがある

パーキンソニズムに対する治療

- パーキンソン病に準じた治療

- レボドパが第一選択薬だが、PDに比べると反応性は劣る

- 精神症状増悪のリスクはある

- 早期からの高用量レボドパ投与はジスキネジア、ウェアリングオフ症状など合併しやすいため低用量から使用する

- ゾニサミド25mgがDLBのパーキンソニズムに承認

- トリヘキシフェニジルなどの抗コリン薬は認知機能低下やせん妄リスクあり、控える

自律神経障害に対する治療

尿失禁、便秘、低血圧、失神などの自律神経症状が見られる

- レボドパなどや、前立腺肥大症の治療薬αブロッカーなどで起立性低血圧が誘発されることがあるので、まず確認する

- 起立性低血圧に対して、塩分摂取、臥床中の頭部挙上、弾性ストッキング装着、ドロキシドパ(ドプス)、ミドドリン(メトリジン)などの薬物治療も用いられることもある

- 食事性低血圧に対して、食前の多めの水分摂取、1回の食事カロリーを減らし、食事回数を増やす 食前にミドドリンの投与などがオコン割れる

- 便秘に対しては十分な食物繊維と水分の接種を行い、必要に応じて酸化マグネシウム、ルビプロストン、センノシド、大建中湯などの薬剤を使用する

- 尿失禁に抗コリン作用の使用は認知機能の悪化があるため可能な限りひかえる

非薬物的対応

- 認知機能障害や幻視は、社会的交流や環境刺激など覚醒レベルを向上させて対応する

- パーソンセンタードケアが基本

- 不安や恐怖がBPSDを誘発することがあるため、支持的に接する

DLBの治療方針のアルゴリズム